提言・オピニオン

提言・オピニオン

東京都が「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画(第5次)(案)」を取りまとめ、3月1日まで都民からの意見を募集しています。

「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画(第5次)(案)」について御意見を募集します

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/rojo/5thplan_public-comment.html

私からは、以下の8点について意見を提出しました。

ぜひご参考にしていただき、それぞれ意見を出していただければと思います。

*****************

P15 「2 東京都における取組状況」に関して

東京都は2014年12月に発表した「東京都長期ビジョン~『世界一の都市・東京の実現を目指して』」において、「全てのホームレスが地域生活へ移行」を2024年度までの政策目標として掲げていました(「政策指針17」)

「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画(第4次)」でも、「平成 36 年度末(2024 年度末)までに自立の意思を持つ全てのホームレスが地域生活へ移行するという目標」への言及がありました。

しかし、今回の第5次計画(素案)では、この政策目標への言及が一切ありません。

この政策目標は当初から実現可能性が低いこと、東京五輪の開催を名目に「ホームレス」当事者の自己決定権を尊重しない施策が強行される危険性があることが指摘されていましたが、東京都が「PDCAサイクル」(P46)を重視すると言うのであれば、一度掲げた政策目標について言及しないのは誠実な態度とは言えません。

政策目標を撤回あるいは目標年次を延期するのであれば、その旨を明記してください。また、当初の目標設定に実現可能性がなかったこと、目標設定のプロセスにおいて当事者や支援団体との対話を経なかったことへの反省も明記してください。

目標を目指したのにもかかわらず、達成しなかったと評価するのであれば、従来の支援策の何が不充分であったのか、検証してください。

P20~21 「利用者層の変化に対応した支援」について

「女性のホームレス」、「性的マイノリティのホームレス」、「路上生活者の家族」に対しての配慮が盛り込まれたことは評価します。

その一方で、多様化する相談者に対して、都区行政が施設入所を前提とした支援を続ける限り、当事者のニーズから遠ざかる一方です。

東京都として、従来のパターナリズム的な支援のあり方を転換し、「住まいは基本的人権である」という理念のもと、利用者の自己決定権を尊重する「ハウジングファースト」型の支援へと舵を切ると明言すべきだと考えます。

また、「支援付地域生活移行事業」については、路上生活の当事者から利用方法や入居後の流れがわからないという声が寄せられています。どのような事業規模、受付方法、支援プログラムで実施するのか、明記してください。

P25 「身元保証の確保」について

「身元信用保証事業」が効果的に実施されるための具体策を明記してください。

また近年、就職活動のために携帯電話の確保が必須になっています。通信手段を確保するための支援策についても盛り込んでください。

P29 「無料低額診療事業」について

無料低額診療事業を実施する医療機関は少なく、その要因として医療機関の財政負担が大きいことが指摘されています。東京都として無料低額診療事業施設の「効果的な活用を図る」だけでなく、同事業を実施する医療機関への支援策を実施してください。

P32 「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者への対応」について

第4次計画では、この項目において、東京都が平成30年 1月に発表した「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」の結果が記載されていましたが、都はその後、同様の調査を実施せず、今回の計画(素案)では調査への言及が一切なされていません。

繰り返しになりますが、東京都が「PDCAサイクル」(P46)を重視すると言うのであれば、定期的に「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」を実施することを計画に明記し、その結果をもとに施策の効果検証をおこなってください。

P34 「緊急に行うべき援助の実施」について

2021年以降、ホームレス支援に取り組む各民間支援団体に、仮放免状態の外国人の相談が増えています。つくろい東京ファンド、北関東医療相談会、ビッグイシュー基金の3団体が実施した「仮放免者住居調査報告」では、仮放免者の22%が「路上生活の経験あり」と回答しました。

また、2022年以降は新規に入国をしたばかりの難民認定申請者がホームレス化する事例も増えており、新聞等でも大きく報道されています。中には、子ども連れや妊婦で路上生活になってしまっている人もいます。

現状では、在留資格がない外国人や短期の在留資格しか持たない外国人は、自立支援センター等のホームレス支援施策を利用することができません。

外国人のホームレス化という問題を人道問題として捉え、緊急的な援助(特に宿泊・医療)を早急に検討・実施してください。

P34~35 「生活保護法による保護の実施」について

路上生活者の高齢化が進んでいますが、その中には生活保護制度にまつわる誤解やスティグマにより申請をためらっている人が少なくありません。東京都がウェブサイト、ポスター、ラジオCM等、様々な手段を用いて、「生活保護は権利」との広報を積極的におこない、誤解やスティグマ、偏見の解消に努めるべきです。

また、生活保護法では施設入所の強制は禁止されていますが、実際には都内の多くの福祉事務所で施設入所前提の対応が行われています。都として違法対応がないか調査をおこない、各区市に対応の改善を求めるべきです。

P36~37 「ホームレスの状態に即した生活保護の適用」について

コロナ禍の初期では、住まいのない状態からの生活保護申請者が東京都の「協議ホテル」を一時的な宿泊場所として利用することができましたが、「協議ホテル」が実質的に終了した2022年10月以降、都内の各自治体で生活保護を申請しようとした人が千葉または埼玉の「山奥にある無料低額宿泊所に入るしかない」と言われ、申請を断念させられるという事例が続出しています。背景には、東京都内に安心して暮らせる個室の宿泊施設が圧倒的に不足しているという問題があります。

「協議ホテル」事業を再開する等、東京都が率先して生活保護申請者が安心して滞在できる宿泊場所の確保に努めてください。

以上

2024年2月20日

提言・オピニオン

「中野区健康福祉総合推進計画(案)」へのパブリックコメントが2月26日(月)まで募集されています。

「中野区健康福祉総合推進計画(案)」に係るパブリック・コメント手続を実施します

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kusei/public/tetsuzuki/bosyu/0237285120240201100711455.html

私は、「健康福祉総合計画(案)」に含まれる「地域福祉計画」について、以下の3つの意見を出しました。

パブリックコメントは、中野区内に在住・在勤・在学の方や中野区に関わりのある方なら提出することができます。

ご参考にしていただければ幸いです。

****************

1.ヘイトスピーチ解消の取り組みを明記してほしい

該当箇所:P40

【意見】

「1 多様性を認め合う気運の醸成」及び「3職員向け人権研修の実施」において、区がヘイトスピーチ解消法に基づき、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発・研修に取り組んでいることを明記してほしい。

【修正理由】

中野区内でのヘイトスピーチに不安を抱く人も多いことは区議会やタウンミーティングでもたびたび指摘されています。不安解消のためにも計画の中で区の取り組みを明記していただくことが重要だと考えます。

2.難民支援の具体策を検討してほしい

該当箇所:P42

【意見】

「9 多文化共生社会の推進」において、UNHCRが呼びかける「難民を支える自治体ネットワーク」に中野区に参加したこと、区として同ネットワークへの参加をどう計画に反映させていくのか、今後、検討していくことを明記してほしい。

【修正理由】

世界的に難民危機が広がる中、日本に逃れ、中野区に暮らす難民の方も増えています。具体策については議論が必要かと思いますが、検討を始めるということだけでも盛り込んでいただければと考えます。

3.「生活保護のスティグマ解消」をぜひ盛り込んでほしい

該当箇所:P58・60

【意見】

「生活保護に対する偏見や差別意識といったスティグマの解消に向けた施策を講じる必要があります」「生活保護制度の意義や必要性について、区民に分かりやすく、かつ正確に届くよう継続的に周知します」との記載が盛り込まれたことを高く評価します。

【修正理由】

他自治体の地域福祉計画の模範ともなる記述なので、ぜひこのまま残してください。

2024年2月20日

アーカイブ 提言・オピニオン

※初出:朝日新聞「論座」サイト 連載「貧困の現場から」 2023年3月24日 ――突然のけがや病気で、医者からは数か月間の静養が必要だと言われている。所持金が尽きかけているので、仕事を探しているが、今の自分…

続きを読む

2023年3月24日

アーカイブ 提言・オピニオン

※初出:朝日新聞「論座」サイト 連載「貧困の現場から」 2022年7月27日 高くて厚い「壁」が前途に立ちはだかっている。「壁」の向こう側にいる人たちと対話を試みようにも、言葉が届かない。 生活困窮者を支援する活動を進め…

続きを読む

2022年7月27日

提言・オピニオン

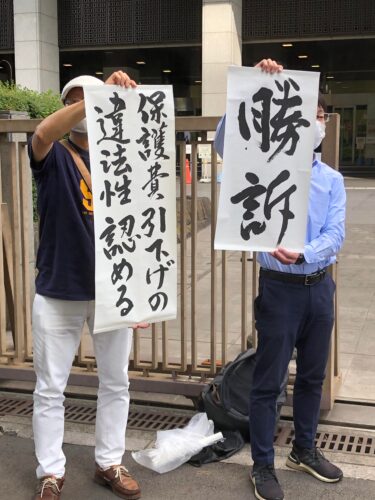

2022年6月24日、東京地裁において生活保護費の減額処分の取消しを命じる勝訴判決が言い渡されました。

6月24日、東京地裁で全国3例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決要旨・全文を掲載しています)

https://inochinotoride.org/whatsnew/220624_tokyo

全国29の都道府県で続けられている「いのちのとりで裁判」では、2013年に第二次安倍政権が強行した生活保護基準の引き下げの違憲性・違法性が問われてきました。

これまで11の地裁で出た判決のうち、原告が勝訴した判決は、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決に次ぐ全国3例目となります。

6月27日には厚生労働省に控訴をしないこと、引下げ前の基準に戻すことを求める緊急要請が行われますが、すでに始まっている参議院選挙(7月10日投開票)でも、過去の基準引下げの不当性など、生活保護制度のあり方が争点になることを期待します。

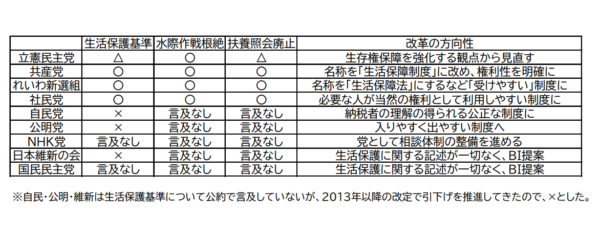

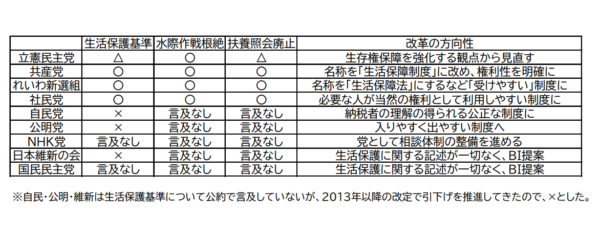

生活保護に関する論点はさまざまありますが、特に生活困窮者支援の現場で問題になることの多い「生活保護基準」、「水際作戦」、「扶養照会」という3点に絞って各党の公約を調べてみました。

すると、大きく3つのグループについて分けられることがわかりました。

1. 各論点について改善案を明記している政党:立憲民主、共産、れいわ、社民

2. 各論点に触れず、生活保護制度について抽象的に記述している政党:自民、公明、NHK党

3. 生活保護制度そのものについて何も記述せず、ベーシックインカム等の別制度を提案している政党:維新、国民民主

私としては、私たちが支援の現場から問題提起をしてきたことを正面から受け止めている政党に議席を伸ばしてほしいと願っています。

ぜひ投票のご参考にしてください。

※「生活保護基準」、「水際作戦」、「扶養照会」に関する各党の公約

◆立憲民主党「立憲民主党政策集2022」

https://elections2022.cdp-japan.jp/static/downloads/2022_seisakushu.pdf

生活保護・⽣活困窮者⽀援

●健康で⽂化的な最低限度の⽣活を保障できる⽣活保護基準を検討し、必要な措置を講じます。

● ⽣存権保障を強化する観点から、⽣活保護法のあり⽅を⾒直します。

● 児童扶養⼿当は⼦ども1⼈当たり⽉額1万円を加算し、ふたり親低所得世帯にも⽉額1万円を⽀給します。

● ⽣活保護が適正に運⽤され実施されるよう、体制整備、⾏政処分のチェック機能の強化と⼈材育成、権利擁護を強化します。

● 親族による扶養は⽣活保護の要件ではないこと、⽣活必需品である⾃家⽤⾞の保有を認めることなどを運⽤⾯で周知徹底します。

● 福祉事務所の実施体制について抜本的な⾒直しを⾏い、総合相談体制の強化と正しく法の解釈と運⽤がなされる環境を確保します。

● 貧困が命に関わる危険な状態を招く事例も少なくありません。⽣活保護受給資格の要件を分かり易く提⽰し、要件を満たした場合は適切に受給資格を付与するとともに、受給資格があるにもかかわらず給付を受けない事態が放置されないように対応します。

●就労インセンティブを損なわないようにするために、⽣活保護の収⼊認定や⽣活保護の各扶助を単独で⽀給することの是⾮等について検討します。

● 2017年に⾏われた⽣活保護の基準の検証に⽤いられた⽔準均衡⽅式を⾒直して必要な措置を講じるとともに、その間、要保護者に不利な内容の保護基準を定めないようにします。

◆日本共産党 2022参議院選挙政策

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-bunya06.html

日本共産党は、生活保護を、必要とするすべての人が利用できる制度にするため、以下のような改革案をかかげています。

―――自公政権が行った生活保護費削減・生活扶助費の15%カットを緊急に復元し、支給水準を生存権保障にふさわしく引き上げる。

―――保護申請の門前払いや扶養照会をやめる。自動車保有やわずかな預貯金などの「資産」を理由に、保護利用を拒む運用を改める。

―――名称を「生活保障制度」に改め、権利性を明確にし、生存権保障にふさわしい制度に改革する。

私たちはこの立場で、生活保護制度を、国民の命・くらし・人権を守る制度として改善・強化していきます。

◆れいわ新選組 れいわ社会保障政策

https://reiwa-shinsengumi.com/reiwa_newdeal/newdeal2021_04/

3 新しい生活保障制度(生活保護・年金制度等)

○「生きる権利」としての生活保護制度の拡充と、名称を「生活保障法」とするなど「受けやすい」制度への改革

○「最低保障年金制度」の慎重な検討(1)最後の砦としての生活保護制度の保護基準の見直し

(中略)

(1)最後の砦としての生活保護制度の保護基準の見直し

生活保護は生存権保障の最後の砦です。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」とは、具体的にどの程度の金額なのか、保護基準額が恣意的に決められないよう、その決定プロセスを透明化し、民主的コントロールを導入するために国会の議決で行うことにします(日弁連「生活保障法」提言)。

安倍政権で実施された根拠のない生活扶助基準の引き下げを白紙に戻し、「健康で文化的な最低限度の生活」にふさわしい保護基準を新しく定めます。生活保護基準は、就学援助、住民税非課税限度額、最低賃金の基準にも連動し、国民生活安定の基礎であり、決定プロセスには利用者の意見を反映させる仕組みを新設します。

(2)水際作戦の禁止と支給漏れをなくす

生活保護の申請は国民の権利であり、いろいろ理由を付けて保護の申請を受け付けないのは違法です。自治体の水側作戦を禁止し、他の社会保障制度のように、生活保護申請の手引きを窓口に置き、誰でも申請できるような環境をつくります。

また、申請をためらわせる要因となっている扶養照会(親族への照会)については、問題になっている通知を廃止します。

生活保護の「濫給」は非常に厳しくチェックするのに、「漏給」に対しては鈍感で、生活保護が必要な状態の人が実際に受給できているかの捕捉率を行政はなかなか公表しません。憲法で定められた生存権保障が実現できているのかどうか、捕捉率の算定方法を研究協議し、定期的に調査・公表する仕組みをつくり(イギリス参照)、現状の2割から大幅に高めます。相談・申請受付・調査・決定のプロセスにかかわる、相談員、ケースワーカー(都市部では1人で100世帯を担当)も慢性的な人員不足で、申請抑制の原因となっています。専門性をもった人員を増員します。

◆社会民主党「参院選2022 選挙公約」

https://sdp.or.jp/political_promise/

13)生活保護申請を抑制する「水際作戦」や扶養照会をやめさせ、必要な人が当然の権利として利用しやすい制度に変えます。

社会の底が抜けたかのように生活困窮者が増えています。最後のセーフティネットである生活保護制度を権利として活用できるよう行政に徹底します。各市町村の福祉事務所窓口で生活保護申請者を追い払ったり、申請書を提出させないよう誘導する“水際作戦”を止めさせます。“水際作戦”をなくすために、生活保護制度のオンライン申請の導入を検討しすすめます。

また、自治体が申請者の扶養義務者(民法上)に対して扶養できるかどうかを問う照会が、生活保護申請をためらわせる一番大きなハードルです。扶養照会を避け、申請を躊躇し栄養失調や病気、自殺に至るケースも少なくありません。生活保護法上、扶養は生活保護の要件ではないことを行政に徹底し、親族へ連絡されたくないという申請者の意向を尊重します。申請者の同意がなければ扶養照会をしてはならないという通知を各自治体に出すよう厚生労働省へ働きかけます。また、この間引き下げられてきた生活扶助費を引き上げます。

◆自由民主党「総合政策集2022J-ファイル」

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/20220616_j-file_pamphlet.pdf

368 国民の信頼に基づく生活保護制度の実現生活保護が、真に必要な人に行き渡るよう情

報発信を強化するとともに、制度に対する国民の信頼と安心を確保し、納税者の理解の得られる公正な制度にします。

◆公明党「参院選政策集Manifesto2022」

https://www.komei.or.jp/special/sanin2022/wp-content/uploads/manifesto2022.pdf

1 経済の成長と雇用・所得の拡大

◎生活保護制度について、コロナ禍で最後のセーフティネットとして機能しているかを検証し、関係機関による計画的な支援などにより、入りやすく出やすい制度へと見直します。

◆NHK党「NHK党の公約について」

公約10 年金・社会保障

https://syoha-senkyo.jp/policy/010/

生活保護の受給が必要にも関わらず様々な事情で受給が困難な方々に対して、党として相談体制の整備を進める(制度としては既に導入済み)。

◆日本維新の会「政策提言維新八策2022」

https://o-ishin.jp/sangiin2022/ishinhassaku2022.pdf

174.「チャレンジのためのセーフティネット」構築に向けて、ベーシックインカムまたは給付付き税額控除を基軸とした再分配の最適化・統合化を本格的に検討し、年金等を含めた社会保障全体の改革を推進します。

◆国民民主党「政策パンフレット」

https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2022/06/aa56be5ada4f88075e277df648acde2e.pdf

政策4「日本型ベーシックインカム」創設

〇給付と所得税の還付を組み合わせた新制度「給付付き税額控除」を導入し、尊厳ある生活を支える基礎的所得を保障します。

※各党の生活保護に関する考え方については、昨年の衆議院選挙の際、生活保護問題対策全国会議が各政党におこなった公開質問状の回答も参考になります。

「生活保護制度改革に関する公開質問状」回答(自民党、立憲民主党、社民党、れいわ新選組、共産党、国民民主党)

http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-427.html

2022年6月26日

提言・オピニオン

この記事は、震災支援ネットワーク埼玉(代表:猪股正弁護士)で起こった性暴力事件を踏まえた上で、社会運動団体における性被害対応の問題点について対話形式で考察したものです。

この事件について被害者の女性が書かれた下記のブログ記事をまだ読まれていない方は、必ず先にお読みください。

震災支援ネットワーク埼玉事務局長による性被害について

https://imherekoko.blogspot.com/2022/01/blog-post.html

震災支援ネットワーク埼玉HP掲載文書と私の要望について

https://imherekoko.blogspot.com/2022/03/hp.html

この事件に対する団体の対応について、つくろい東京ファンドスタッフで、私のつれあいでもある小林美穂子が下記の記事を書きました。

震災支援ネットワーク埼玉で起きた性暴力、その対応がダメなわけ(小林美穂子)

https://maga9.jp/220223-2/

以下は、小林が記事の中で問題視している「事件が起こった後の団体の対応」のあり方について、小林と私が対話した記録です。

稲葉 「震災支援ネットワーク埼玉」で起きた性暴力の問題で、被害者がブログでの告発に踏み切らざるをえなかったのは、団体の代表が組織として対応をずっとネグレクトしてきたからだよね。スルーしていれば、逃げ切れるという考えがあったのでしょう。

団体のホームページに謝罪文のPDFがアップされたけど、団体や代表のSNSアカウントでは一切、このことに触れないまま。世間が忘れるのを待っているのか、と情けない気持ちになる。

小林 「良いことのためには多少の犠牲は仕方ない」という発想なんだと思うけど、説得力ないよね。目の前の一人を助けらないのに、どんな多くの人を助けられるんだと。

稲葉 社会運動への影響を考えてしまうのだろうね。僕もこういう問題が起こった時に、反射的に社会運動への影響を考えてしまう傾向があるので、被害に遭った方の尊厳を最優先に考える、という立ち位置からぶれてしまわないよう、気をつけないといけないと思っているけど。

被害者のブログのタイトルにもなっている“I’m here”という悲痛な声に応答しなければ、という思いで、団体の代表に対して被害者に真摯に向き合うことを求めてきたけど、その一方で、反貧困運動への影響ということについても考えたのも事実。代表は生活困窮者支援運動における中心的な法律家の一人でもあるから。

僕としては社会運動をバージョンアップしていくためには内部で起こる問題にも向き合っていく必要があると考えて、発言をしているけど、それは「社会運動にプラスかマイナスか」という判断基準での発想に過ぎないという限界も感じている。短期的にはマイナスになると考えて、この問題で沈黙をしてしまう人の気持ちも理解できてしまうところもある。

生活保護の問題でも他の問題でも、制度や政策を変えていくためには、社会運動が必要で、社会運動の主体としての組織というのはどうしても必要になると思っているので、こういうことが起こった時に「社会運動の力が削がれることは避けたい」という意識がどうしても頭をもたげてしまうんだよね。そういう「運動ファースト」の意識が、社会運動団体で問題が起こった時に内部の人や近しい人が沈黙してしまい、被害者を孤立させてしまう構図を作ってしまっている。自戒を込めて。

こういう時に、積極的に発信する人はフリーランスなど、立場的に独立している人がほとんどで、組織に属しながら発信している人はほとんどいないのだけど、美穂子さんはなぜ言えてるの?

小林 「野良」活動家だからじゃない?つくろい東京ファンドで、それぞれ考え方の違う個人がみんなバラバラに動き回っているような中にいるからこそ、こうやって別のところで起きている性暴力やハラスメントに対して言いたいことが言える立場を担保できている。つくろいではそういう発言を止める風潮も特にないし。しかも、このネットワークで私が孤立しようとも、私は「活動界隈」外の友達がいるので、そんなに損害を被らないというのもあるし、活動の中でも他の人と協力しないとできないということをやっているわけでもない。すごく独立した立場にいるから言えるのであって、これが別の団体にいたら、たとえ性暴力やセクハラ・パワハラは絶対にいけないと思ったり、被害者に心を寄せたいと思ったとしても、まず組織の中で「それはやめてくれ。うちの組織に不利益になるから」と言われてしまうから、そこで発言や行動を制限される。言われなくてもそういう空気ができ上がる。活動界隈で働きにくくなったり、完全に孤立して総スカンをくらったりするのを怖れて、沈黙するんだろうね。

稲葉 これまで他の社会運動団体でも問題が起こった時に、被害者に真摯に向き合おうとしなかったり、関係者が沈黙して隠ぺいに加担したり、ということが何度も繰り返されてきました。どの団体でも共通の問題だよね。

小林 社会活動をしている団体は「正しくあらねばならない」、つまり自分たちは「正しい」「正しいはずだ」と勘違いすることから問題は始まっているんじゃないかね。

稲葉 無謬性の神話だよね。「間違ってはいけない」という前提で動いているから、「そんな自分たちは間違っていないはずだ」と思いこんでしまう。

小林 そこに全てのシナリオを押し込んでいくんだよね。都合の悪いことがあると、排除することで「解決」をはかる。良いことをしている団体でもいろんなことが起こるわけで、私たちはどんなに正しくあろうとしても、いくらでも間違いをする生き物なんだから。その時に間違いに向き合えなくなるのは、結構、危うい状態なのに、それがもう当たり前になっているという。それはとても恥ずかしい状況なのだと他人を見ていて思うけど、とはいえ、問題が自分に降りかかってくるのは明日かもしれない。その時、自分はどんなふうに対応するのか。もしかしてすごく恥ずかしい、そこから逃げてしまうということをするかもしれないんだけど、一回、反射的に逃げてもまた戻ってこれるかどうか。そこにかかっているのかなと。

間違いは犯すんだし、もしかして一回は逃げるかもしれないけど、逃げ続けるのか。逃げ続けるために相手を悪者にし続けるのか、とか。ちゃんと向き合って、「問題は私にあった」と言えるのか。そういうのが常に自分に問われているよね。試され続けるよね。

稲葉 「間違えたら、自分が間違えたと言える」というのは大切だね。鶴見俊輔が「まちがい主義」ということを言っているけど…。

小林 また難しいことを言って。

稲葉 「自分たちは間違うことがあるんだ」ということを前提にした方が良いという話で。

小林 そりゃそうだよ。どんだけ傲慢なん。

稲葉 どの組織でも間違いうるんだという前提に立つ必要があるということだよね。本当は再発防止を徹底して、性暴力やハラスメントが起こらないようにするのが一番なんだけど、それでも起きてしまうという現実があって。それでも起きてしまった時にどうするか、ということをあらかじめ考えておく、というのが重要だよね。

小林 自分がやってしまった時、あるいは自分の所属する団体のスタッフがやってしまった時、あるいは活動を進めていく上で関わりのある第三者が加害者になった時とか、世話になっている人が加害者になった時とか、そういうのを全て想定して考えて、「その時、自分はどう考えるべきなのか、どう動くべきなのか」を常にシミュレーションしたり、考えたり、想像力を広げていくのが必要だね。加害者、被害者が誰であるのか、自分とどういう関係にある人なのかによって、心の微妙な動きは絶対に変わるので。その動きがどういう感情によって引き起こされているのか、とか、それが被害者にとってフェアであるのか、ないのかとか。そういうことをつぶさに観察しないといけない。

稲葉 今回の自分の立場というのを改めて考えてみると、僕は被害者の女性や団体の代表はよく知っているけど、加害者の男性とは面識がなかったんだよね。もし、これが逆に加害者側をよく知っていて、被害者側とは面識がない、という立場だったら、どうふるまったのだろうか、ということも考えるけど、その場合は沈黙していたかもしれない。

小林 常に自分を観察して振り返るのは大変な作業なのだけど、それをしないのなら、「人権」とか口にしてはいけない。政治家とかで、プライベートと政治的手腕は別だという言い方をすることはあるけど、「人権」とか「社会の不平等をただす」と言って活動をしている人たちの集団は、「自分が人としてどうあるべきか」から逃げてはいけないと思う。

稲葉 でも、そこで潔癖であることを求めてしまうと、最初から「正解」を求めてしまうのかも。ストイックに「正解」を求めていって、一回、「正解」を手にしたと思ったら、もう自らを省みることをやめて、「私は間違えていない」という発想になってしまうのかなと。

小林 なるほど。逆説的!それが今の現象ということ?

稲葉 「間違いがありうる」ということを念頭に置きながら、間違ったら、いったん立ち止まって、謝罪し、改める、というプロセスが大切なんだけど、自分も含めて、それが難しいなと。男性ジェンダーの問題なのかもしれないけど。

それが集団になると、「仲間をかばう」というホモソーシャル的な「かばい合い」の文化が作られていって、ますます修正が利かなくなる。

小林 なんで仲間がやらかしたことを隠蔽することで一致団結するのかね?なんで、それが「仲間意識」と思っているのかね?

稲葉 一緒に活動している仲間をリスペクトすることと、その人の犯してしまった間違いを見て見ぬふりをするということが同一線上になってしまうんじゃないかな。

小林 それで、整合性を取るために、無理矢理、被害者の方に非があるようなストーリーにして、自分もそれを信じ込んでしまう、ということでしょ。それはひどくアンフェアだし、極悪やで。リスペクトと批判は共存できるし、全然矛盾しないことなのに。つーか、間違ったことを指摘されて怒るような人は未熟な人だと思うけど。

稲葉 被害者も「仲間」なんだけど、栗田隆子さんが『ぼそぼそ声のフェミニズム』で指摘しているように、いつも被害者の側が活動から離れざるをえない、組織を出ざるをえない、という状況に追い込まれていって、被害者が離れてしまえば、「丸く収まった」という話にされてしまうんだよね。なんだろうね、この組織文化は。

小林 それは、日本社会に根深い「個よりも組織が大事」という文化でしょ。自分は「個」だけではなくて、その団体を支える駒の一つなんだろうね。みんなで重たい「組織」を背負っていて、その中で一人が他の人の言動に異を唱えると、「組織」の歩みが乱されると考えるのだろうね。そういう「調和を乱す」「和を乱す」人は許されないんだよね、日本では。だから村八分にして、出て行かせる。だけど、さすがに今の時代は昭和と違って、露骨に村八分にはできないから、その人の非をあげつらったり、でっち上げたりしてイメージを低下させて「空気」を作って、出て行かざるをえないようにする。それは本当にテンプレのように巧妙化していて、どこの団体でも行われてる。

それって小学校、中学校の時にあったいじめと全く同じ構図で、それが洗練されて、アップグレードされて、大人の組織でも行われている。この国には「いじめはいけない」と子どもに言える大人なんて誰もいないのではないか、と思うくらい、大人の世界の方が苛烈。でも、巧妙化しているから分かりにくくて、やられた方は、黙っていなくなるしかない。

発言や抵抗をすることで、どういう仕打ちを受けるかということを女性はよーく知っている。あるいは弱い立場にいる男性もそうだと思うけど、身をもって知っていたり、見てきたりしているわけだから。「次は自分がターゲットになる」というのは、いじめの中ではあまりによくあるシナリオだよね。被害者を守ろうとすると、今度は自分がターゲットになる。本当によくあるシナリオなので、それをみんな学習してきているので、言えない。

稲葉 疑問を持っても、沈黙を強いられる構造があるんだよね。どこから変えていけばいいか、わからなくなるね。

小林 わからないよね。黙るよね、みんな。個が確立していないから、自分の意見を主張する自由が約束されていないから、まぁ、黙りますよ、みんな。私は黙ってしまう心理的メカニズムや社会構造も理解はできるし。私自身、これまで支援団体で起こる性暴力について、事情がよくわからない場合、おもてだって批判せずに黙ってしまったという時があったからね、あの時どうして私は黙っていたのかなっていう自問自答は続いている。

だけど、全ての人が、どの立場にあっても、組織の中にいても「私はこう思う」と言えるようにならなければ、おかしいのよ。「私はこの組織に属しているし、この組織で頑張りたいと思っているけど、これには反対だ」ということを言える環境にしていかないとダメだと思うのね。組織も個人も成長をしない。失うものばかりだと思うんだけどね。退化!

稲葉 組織の中で一人ひとりが空気を読まずに異議を唱えるということを習慣化していくこと、組織の中での「居心地の良い」人間関係を相対化する視点を常に持つことが大切だよね。特に男性は組織と自分を同一化してしまう傾向があるので、気をつけないと。

この問題では、自分の考えをなかなか言語化できないでいたので、あえて対話という形を取ってもらいました。ありがとうございました。

※この記事を作る上で、以下の記事・文献を参考にさせていただきました。

ウネリウネラ「良きもの」の中の性被害について

https://uneriunera.com/2020/12/04/yokimono/

ウネリウネラ「震災支援ネットワーク埼玉」の性被害対応について

https://uneriunera.com/2022/02/04/seijitsunataiouwo/

栗田隆子『ぼそぼそ声のフェミニズム』(作品社、2019年)

星野智幸『だまされ屋さん』(中央公論新社、2020年)

2022年3月22日

アーカイブ 提言・オピニオン

※初出:朝日新聞「論座」サイト 連載「貧困の現場から」 2022年1月25日 生活保護制度の利用、厚労省が呼びかけてもほとんど進まず 「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるので、ため…

続きを読む

2022年1月25日

アーカイブ 提言・オピニオン

※初出:朝日新聞社「論座」サイト 連載「貧困の現場から」 2021年12月28日 2021年の年末が近づいてきた。この年末年始も全国各地で生活困窮者支援団体による食料支援や医療・福祉相談会などの緊急支援活動…

続きを読む

2021年12月28日

提言・オピニオン

生活保護ケースワーク業務の違法な外部委託に続き、中野区でまた大問題が発生しました。

中野区が区役所の新庁舎などの整備に関する計画案を発表し、9月1日(水)までパブリックコメントを募集しています。

その中で、新庁舎には生活保護担当課だけが入れず、道路を隔てた社会福祉会館(すまいる中野)に移されることが明らかになりました。

中野区区有施設整備計画

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d030169.html

中野区区有施設整備計画(案)(PDF形式:6,990KB)

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d030169_d/fil/8.pdf

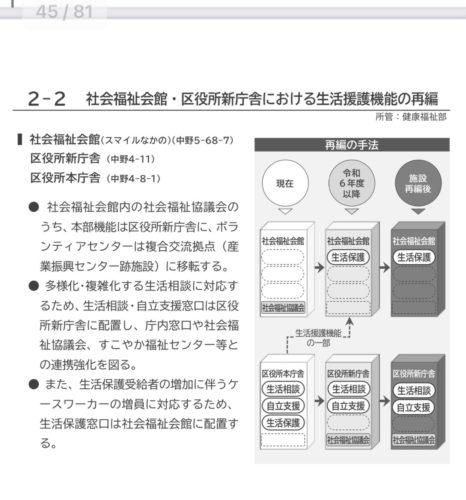

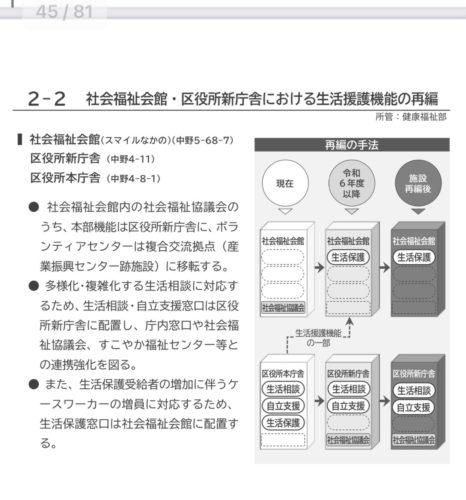

区有施設整備計画(案)のP45に以下の記述があります(画像参照)

● 多様化・複雑化する生活相談に対応するため、生活相談・自立支援窓口は区役所新庁舎に配置し、庁内窓口や社会福祉協議会、すこやか福祉センター等との連携強化を図る。

● また、生活保護受給者の増加に伴うケースワーカーの増員に対応するため、生活保護窓口は社会福祉会館に配置する。

この計画案では、生活保護の手前で生活困窮者への相談支援をおこなう生活困窮者自立支援制度の窓口は新庁舎に設置されるものの、生活保護の決定後の相談や保護費の支給などは新庁舎ではなく、社会福祉会館で行なわれることになります。

生活保護の担当課だけが新庁舎から排除される理由は「ケースワーカーの増員に対応するため」とされていますが、「生活保護利用者には新庁舎に来てほしくない」という差別的な意図があるのではないかと私は疑っています。

この計画案を止めるため、9月1日(水)までにパブコメを送っていただくことをお願いいたします(メールでもOKです)。

以下は、私が送ったパブコメの文章ですので、ご参考にしてください。「修正理由」は短くても構いません。

===========================

「中野区区有施設整備計画(案)」に係るパブリック・コメントの募集について

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d030940.html

中野区区有施設整備計画(案)へのパブリックコメント

*氏名:稲葉剛

*ページ番号 区有施設整備計画(案)のP45

*意見

2-2 「社会福祉会館・区役所新庁舎における生活援護機能の再編」について、生活保護担当課のみ区役所新庁舎ではなく社会福祉会館に移すという計画を撤回し、生活保護担当課も新庁舎内に移してほしい。

*修正理由

・計画案では、生活困窮者自立支援制度の担当課は新庁舎内に設置され、生活保護の担当課は社会福祉会館に移されることになっていますが、厚生労働省は各地方自治体に対して、この2つの制度は相互に連携して運用するように求めています。2つの担当課が別々の建物に設置されることになれば、両者の連携が取りにくくなり、結果的に利用者にしわ寄せがいくことが懸念されます。区役所の現庁舎同様、この2つの担当課は同一フロアに設置されるべきです。

・中野区は「新しい区役所整備基本方針」(2014年1月)において、「ワンストップ・クイック型サービスの充実」により区民サービスを向上させるという方針を提示しており、「新しい区役所整備基本計画」(2016年12月)では「新しい区役所は、障害のある方、高齢の方、お子様を連れた方、外国の方など、来庁したすべての方が不自由なく手続きや相談ができる、利便性の高い区役所とします。」という基本的な考え方が示しています。生活保護を申請した人は保護の決定後も、担当ケースワーカーと相談しながら、住民票手続きをおこなったり、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援等の相談をおこなうこともありますが、こうした場合、利用者は車道を隔てた2つの建物を行き来せざるをえなくなります。生活保護世帯の約8割は高齢者世帯及び障害者・傷病者世帯であり、移動により多大な不便を強いられることになります。言うまでもなく、生活保護利用者も区民であり、区のめざす「ワンストップ・クイック型サービス」を利用できるような設計にすべきです。

・生活保護担当課のみを新庁舎から排除するのは、差別の意図の有無にかかわらず、生活保護制度への社会の偏見や無理解、制度利用者への差別を助長しかねません。コロナ禍で生活困窮者が増加していることを踏まえ、厚生労働省は昨年から「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」という広報を強化しています。中野区が生活保護担当課のみを別の場所に移すという方針を強行すれば、「中野区は生活保護利用者を新しい庁舎に入れたくないと考えている」という憶測が広がることになり、その結果、生活保護利用者が今以上に肩身の狭いをしたり、困窮している人が申請をためらう事態になることも想定されます。早急な見直しを求めます。

==========================

※パブコメは、「中野区に住所、勤務先、通学先のある方、中野区に事業所や事務所のある個人又は団体、案件に直接利害関係を有する方(利害関係を有する理由を記入していただきます)」が送ることができます。

上記にあてはまらない方は、「中野区に事務所がある一般社団法人つくろい東京ファンドを応援している市民」という記載でも大丈夫です。

急な話ですみませんが、ご協力よろしくお願いいたします。

2021年8月30日

提言・オピニオン

私も運営委員として参加している「ホームレス問題の授業づくり全国ネット」が作成して、全国各地の学校で上映してきた映像教材「『ホームレス』と出会う子どもたち」が期間限定(9月30日まで)で無料公開されました。

この映像は、全国各地で頻発する野宿者への襲撃事件をなくすことを目的に、野宿者への差別・偏見を解消するための教材として制作されました。

先日も、人気ユーチューバーによるホームレスの人たちへの差別発言が社会問題になりましたが、私はこうした発言が野宿者への差別襲撃を扇動しかねないことに大きな危機感を抱いています。

1980年代以降、全国各地で野宿者への襲撃事件により亡くなった方の人数は、確認できただけで27人にのぼります。襲撃を受けた被害者が怪我や物的損害を負った事件の件数は把握できませんが、この何十倍にものぼると推察されます。

襲撃による死亡者の人数を時系列でまとめると、下記の通りになります。

1983年 3人(横浜市)

1995年 2人(東京都北区、大阪市)

1996年 2人(渋谷区、東京都北区)

2000年 3人(墨田区、大阪市、練馬区)

2001年 1人(大阪市)

2002年 4人(東村山市、名古屋市、熊谷市、名古屋市)

2003年 4人(世田谷区、水戸市、名古屋市、江東区)

2005年 2人(墨田区、姫路市)

2006年 1人(岡崎市)

2008年 1人(府中市)

2009年 1人(世田谷区)

2012年 1人(大阪市)

2020年 2人(岐阜市、渋谷区)

襲撃事件による被害者の数は、全国的に野宿者数が増加し始めた1990年代半ばより増え続け、全国の野宿者数がピークに達した2000年代初頭に最も多くなっています。発生地域は野宿者の多い大都市部(東京、名古屋、大阪)が大半を占めています。

その後、事件の発生件数は減っていきますが、その背景には官民の支援策により野宿者数が減少に転じたこと、一部地域で襲撃をなくすための教育現場での取り組みが始まったことがあると見られます。

【関連記事】東京都墨田区で野宿者襲撃が10分に1に減少(2014年10月17日)

http://inabatsuyoshi.net/2014/10/17/1124

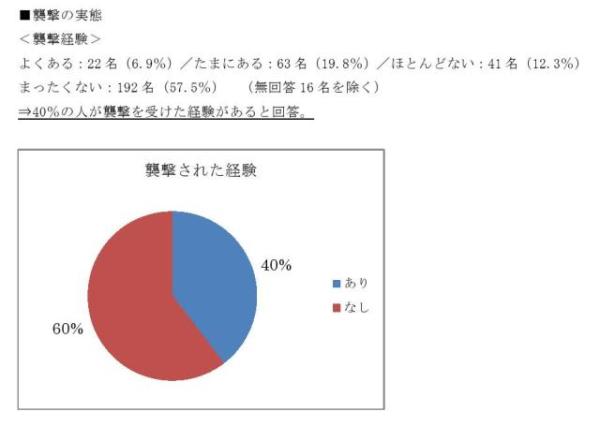

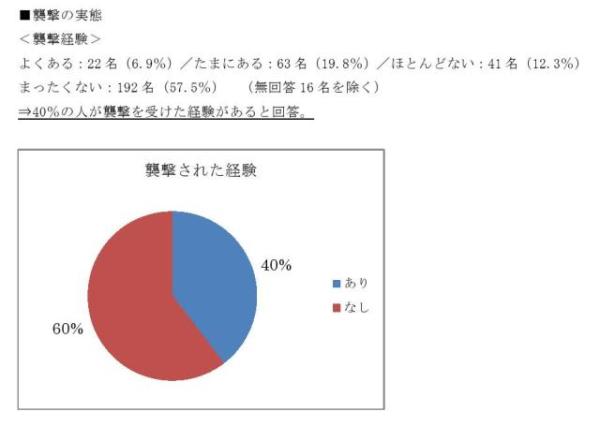

それでも、2014年に東京都内のホームレス支援団体が合同で実施したアンケート調査では、野宿者の4割が襲撃をされた経験があると回答しています。

【関連記事】野宿者襲撃の実態に関する調査結果を発表。都に申し入れを行いました。(2014年8月14日)

http://inabatsuyoshi.net/2014/08/14/926

2012年の大阪での事件を最後に、7年半、被害者が死亡する事件は起こっていませんでしたが、昨年(2020年)は岐阜と東京で被害者が死亡する事件が発生しています。

コロナ禍の影響で、新たに住まいを失う人は増加傾向にあるため、今後も予断を許さない状況にあると私は懸念しています。

下記の年表は、ホームレス問題の授業づくり全国ネットが作成した野宿者襲撃・略年表の中から被害者が死亡した事件のみを抜粋し、一部を加筆・修正したものです。

野宿者襲撃・略年表(ホームレス問題の授業づくり全国ネット)

http://hc-net.org/about/history/

同ネットの略年表は、長年、襲撃をなくすための授業実践に取り組んできた生田武志さんのホームページが元になっています。

野宿者襲撃・年表 2000~(生田武志さんホームページ)

http://lastdate.verse.jp/attackchronicle.htm

これらの年表は、主に当時の新聞報道をもとに作成したもので、事件後の審判・裁判結果などの詳細を確認できなかったものもあります。

ぜひご一読いただき、こうした襲撃事件をなくすために何が必要なのか、一緒に考えていただければと思います。

【野宿者襲撃・略年表(抜粋版)】

1983年

■2月5日 横浜市

横浜市・山下公園で野宿していた須藤泰造さん(60)を、市内の中学生5人をふくむ14歳~16歳の少年10人が襲い、殴る蹴る、ゴミかごに投げ入れて転がすなどの暴行を加えて逃走。須藤さんは内臓破裂などで2日後に病院で死亡。少年らは前年12月から「浮浪者狩り」をくり返しており、事件の直前にも横浜スタジアムで野宿者9人を次々と襲い、2月までに計13人に重軽傷を負わせたとされる。

同時期にほかに2人の野宿者が殺害されているが、犯人は特定されず未解決のまま。少年たちは「ゴミを掃除しただけ」「逃げまわる姿が面白かった」「スカッとした」などと話したといい、社会に大きな衝撃を与えた。

なお、この事件は当時、「横浜浮浪者襲撃事件」と呼ばれていたが、「浮浪者」という言葉は差別的な意味合いを持つため、現在は使用されなくなっている。

1995年

■10月15日 東京都北区

午前4:05頃、東京都北区で公園のベンチに寝ていた野宿者の佐藤博忠さん(69)が、暴行を受けて死亡。同区に住む無職少年(17)ら3人が、10分間にわたって殴る蹴るの暴行を加え、内臓破裂で死なせた疑いで、11月に逮捕された。少年たちは、たまり場にしている児童公園のベンチに寝ていた佐藤さんを「むこうに行け」と起こし、佐藤さんが抵抗せずに立ち去ろうとすると「無視するとはなにごとだ」と追いかけたという。

■10月18日 大阪市

午前8時半頃、大阪市中央区の道頓堀川にかかる戎橋で寝ていた野宿労働者の藤本彰男さん(63)が、通りかかった若者(24)に川に落とされ死亡した。当初、若い男2人が抱えて川に投げこんだ事件とされたが、共犯とみなされた友人の男性は冤罪で、99年一審判決で無罪判決、2000年控訴審で無罪が確定。

主犯の若者は99年控訴審で、懲役4年の実刑判決が確定。裁判長は「友人と共謀して川に投げこんだ」という供述は「取調官の誘導によるもの」と断定し、「2人で投げこんだ」とする一審判決(懲役6年)を破棄。検察側も上告せず、刑が確定した。

1996年

■5月24日 東京都渋谷区

午前1時すぎ、東京都渋谷区の代々木公園で、ベンチに寝ていた野宿者の今井一夫さん(46)と近くにいた男性(34)が少年グループに襲われ、16~17歳の私立高校生や無職少年6人が、のちに逮捕された。今井さんは頭を強く打ち、収容先の病院で8月に死亡。男性は1か月の重傷。少年たちは2つのグループで、「相手のグループに見下されるのがいやでやってしまった。無抵抗で、そのときは面白かったが、あとになって大変なことだとわかった」などと話したという。また野宿者を「虫けら」にたとえて、襲撃を「ケラチョ狩り」と呼んでいた。

■7月12日 東京都北区

午前4時頃、東京都北区の赤羽公園で、野宿生活の男性(62)が、少年5人に襲われ、意識不明の重体となり1か月後に死亡した。同区内に住む都立高校1年生ら15~16歳の少年5人が逮捕される。公園内で酒を飲んで話していたところ、たばこの火を借りに近よってきた男性に「生意気だ」などと因縁をつけ、頭などに殴る蹴るの暴行を加えた。近くで寝ていた別の男性2人も殴られ負傷した。少年たちは「ホームレスはゴミみたいに汚い」「地元の住民のためによくない」などと供述したという。

2000年

■6月15日 東京都墨田区

東京都墨田区と中央区にかけて夜間、連続して野宿者が襲撃される。金属バットで頭を殴られたり、襟首をつかまれ約30メートル引きずられた人もいた。墨田区亀沢の高架下で寝ていた小茂出清太郎さん(68)が内臓破裂などで死亡。3人が負傷。

7月26日に大学生(18)、アルバイト店員(19)、会社員(20)の3人が逮捕。「日々の生活にいらいらしていた」「殴るとスカッとするのでストレス発散のためにやった」などと供述。

■7月22日 大阪市

午前4:25頃、大阪市・JR天王寺駅前の路上で、野宿者の小林俊春さん(67)が、寝ていた段ボールの囲いに自転車でつっこまれ、殴る蹴るの暴行を受け、出血性ショックで死亡。8/1、同年1月頃から大阪城や天王寺公園付近を中心に、20件以上の野宿者襲撃をくり返していた格闘ゲーム仲間の高校生3人(15~17)とアルバイト店員(20)の男が逮捕される。「野宿者には暴行してもばれない」「ゲームの技を使ってノックアウトするまでやりたかった」などと供述。20歳の男は一審で懲役4年6か月の判決を受けた。

■8月27日 東京都練馬区

午後7:30頃、東京都練馬区の児童公園で野宿していた男性が、殴られ、殺される。公園で花火をしていた若い男女が、男性から注意されたところ、若い男が暴行を加えたという。男女はそのまま立ちさった。

2001年

■9月18日 大阪市

午前3:40頃、大阪市天王寺区の路上で、野宿者の棚橋健志さん(53)が顔を蹴られて転倒、後頭部を強く打ち、2日後に死亡した。9/20、中学3年の男子生徒(15)が出頭し傷害致死容疑で逮捕された。

2002年

■1月25日 東京都東村山市

東京都東村山市のゲートボール場で、野宿していた鈴木邦彦さん(55)が、夜間3度にわたって、地元の中学2年生4人と高校2年生2人の少年たちに暴行され、角材やビール瓶で殴られるなどして全身に打撲を受け、外傷性ショックで死亡した。事件の前日、中学2年生の少年3人は、同市内の図書館で騒いでいたのを、鈴木さんに注意されたことに腹を立て、図書館の前で小競りあいになっていた。翌25日、鈴木さんが寝泊りしているゲートボール場をつきとめた少年らは、同日午後6時頃と同7時頃に鈴木さんを襲って暴行。その後、塾に行く少年がいたためいったん引きあげ、再び合流。同9時20分頃から、高校生らも加わり、約1時間半におよぶ暴行を加えた。「謝れ」「お前が先に手を出した」などと少年らが叫んでいるのを別の野宿者男性が聞いている。

警視庁と東村山署は27日までに、出頭してきた同市立中学2年の男子生徒4人のうち、14歳の3人を傷害致死容疑で逮捕、13歳の1人を児童相談所に通告。少年らは「図書館で騒いでいたことを鈴木さんに注意されたので仕返しした」などと供述し、泣いたり「許してください」とわびたりする少年もいたという。14歳の3人は起訴されず、少年院送致。高校2年の2人は起訴され、それぞれ懲役2年6か月以上5年以下、懲役3年以上5年6か月以下の実刑判決を受け、少年刑務所に送致された。

■8月13日 愛知県名古屋市

午前2時すぎ、名古屋市中村区の公園で、野宿生活をしていた大橋富夫さん(69)が、若い男4人に暴行を受けて死亡。

■11月25日 埼玉県熊谷市

午後9時半頃~10時半頃、埼玉県熊谷市の路上で、同市立中学生2年の男子3人(いずれも14)が、野宿生活者の井上勝見さん(45)の頭や腹などを現場に落ちていた角材や水道管で殴る蹴るの暴行を加え、翌26日に急性硬膜下血腫で死亡させた。地検は12月20日、14歳の少年3人を、傷害致死の非行事実で家裁に送致。3人とも「少年院送致が相当」とする意見をつけた。少年審判の結果、3人は初等少年院送致となった。被害者の井上さんは1年ほど前から同市北部地域を転々と歩き回り、「おにぎりください」「あたたかいものください」などと物乞いしながら生活していた。

事件の2か月以上前の9月上旬、主犯の少年の家に井上さんが物乞いに訪れたことがあり、少年の父親は「出て行け」とどなって追い返した。その頃から少年は井上さんを暴行するようになり、つばを吐いたり、自転車に乗りながらとび蹴りを加えたりし、やがて別の少年も誘っていっしょに石を投げたりするようになった。

逮捕後、3人はいずれも「死ぬとは思わなかった」と話し、「ごめんなさい」と泣き続けた。少年審判で、少年の1人は「友だち以上にやることが強さだと思った。やらなければ男じゃないと思った」、別の少年は「いっしょにいてやらざるをえなかった。やらないと仲間はずれになると思った」と述べた。

■12月4日 愛知県名古屋市

午前0時すぎ、名古屋市中川区のガード下で、吉本一さん(57)が、若い男3人組にいきなりスプレーをかけられ鉄パイプで殴られ病院に運ばれたが、肺挫傷などで死亡した。

2003年

■2月5日 東京都世田谷区

午後7:50頃、東京都世田谷区の公園で寝ていた60歳くらいの男性を、中学3年の男子(15)がナイフで刺し、死亡させる。

■2月11日 茨城県水戸市

茨城県水戸市の橋下で、高校3年の女子生徒(18)をふくむ男女4人が、野宿生活をしていた海老根治さん(34)の頭や顔に暴行を加え殺害。「いっしょに酒を飲んでいたところ口論になり、服を脱がせて川に落とした」と供述。

■4月17日 愛知県名古屋市

午後10時頃、名古屋市の港北公園で、野宿者2名が数名の若者に暴行を受け、小笠原秀男さん(65)が死亡した。

■6月18日 東京都江東区

午前1時頃、東京都江東区の旧中川で、野宿者の東保起さん(64)が水死する事件が起こる。翌04年1月、東さんを強引に川に飛びこませて死なせたとして、同区に住む16歳の無職少年2人が逮捕された。調べによると少年2人は、東さんを無理やり川岸へつれていき、顔面を殴り「川に飛びこめ」と命令。いやがる東さんに石や鉄板を投げて川の深みへ追いこんだ。警視庁は当初、事件性がないと判断し、司法解剖もしていなかった。が、現場を目撃したほかの野宿者らの証言などから捜査。2人は03年4月頃から野宿者への暴行事件を10数件起こしており、「人間のくずなので、死んでもいいと思った」などと容疑を認めたという。

2005年

■7月13日 東京都墨田区

東京都墨田区・大横川親水公園の遊歩道で、香取正光さん(64)とみられる野宿生活の男性が襲われて死亡。死因は失血死で、左側頭部が陥没し大量に出血していたほか、肋骨が折れていた。16日、定時制高校の生徒で、同区内の少年(19)と江東区内の青年(20)が殺人の疑いで逮捕された。2人は午前3時半頃、仲間と酒を飲んで帰宅する途中に被害者を見つけ、襲撃したという。事件直前の12日は前期試験の最終日だった。

■10月22日 兵庫県姫路市

午前4:15頃、兵庫県姫路市の夢前川にかかる橋げたの下で寝泊りしていた雨堤誠さん(60)が、少年グループに火炎瓶を投げこまれて焼死した。雨堤さんは足が不自由で逃げ遅れたとみられる。翌06年3月、中学3年の男子(15)、高校3年の男子(18)、無職少年2人(ともに16)の4人が逮捕された。

家裁は同年5月、当時18歳の少年を「主導的役割を果たしており、刑事処分が相当」として検察官送致(逆送)し、地検が起訴。ほかの3人は初等・中等少年院送致とした。殺人罪などに問われた少年は、ほかの少年らと空き瓶にガソリンを入れて火炎瓶をつくり、雨堤さんの寝床に投げこんだことは認めたものの「なかに人がいるとは思わなかった」と殺意を否認。07年1月判決公判で、地裁は「人が死亡するにいたるかもしれないことを認識していた」として少年の未必の殺意を認定、懲役5年以上8年以下の不定期刑をいい渡した。

2006年

■11月 愛知県岡崎市

愛知県岡崎市内で連続して11件の野宿者襲撃事件が発生。11/19には、乙川河川敷で野宿生活していた花岡美代子さん(69)が金属パイプなどで顔や体を殴られ、失血死で死亡した。逮捕された市内の中学2年の男子生徒3人(いずれも14)は、少年の1人の自宅に居候していた無職の男(28)と共謀し、金品を奪う目的で花岡さんを襲ったとして、強盗致死の非行事実で少年院送致となる。少年2人は不登校、貧困で家庭環境が複雑な少年もいた。少年らを指示したとされる28歳の男は、10月に失職しホームレス状態だった。一連の襲撃事件への関与を認めたうえで、弁護側は「知的障害があり、死亡という結果を予想しえなかった」と殺意を否認。09年4月6日、地裁判決は、未必の殺意を認定し無期懲役をいい渡した。

2007年~2009年

■07年6月19日~09年1月2日 東京都府中市・国立市・世田谷区

2007年6月19日夜から20日未明、東京都府中市の多摩川河川敷で野宿者の男性(64)が頭などを鉄棒や刃物のようなもので10数回殴られ切りつけられるなどし、重傷を負った。

2008年6月20日午前4:25頃、国立市の多摩川河川敷で野宿者の男性(63)が頭部を鉄パイプで殴られ、全治約2週間の傷を負った。

2009年1月2日午後5:30頃、世田谷区内の高速道路高架下で寝ていた近藤繁さん(71)が鉄パイプで殴られ死亡。同年1月3日、多摩市に住む軽度の知的障害がある男性(36)が逮捕。上記3件の事件の殺人未遂および殺人で起訴された。

上記3件の連続襲撃の2件目の事件の8日後にあたる2008年6月28日未明、東京都府中市の中央自動車道高架下の公園で、野宿していた福岡正二さん(74)が何者かに襲われ、頭などを強打されて殺害された。検視の結果、頭部の損傷が特に激しく、死因は頭蓋内損傷の疑い。左脇腹や左腕、下半身など10数か所の切り傷があった。争った跡がないことから、突然襲われて殺害された可能性が高いとみられた。倒れていたベンチ周辺には血痕が多数飛びちり、約2メートルの高さの柱にも5ミリ程度の血のりが残っていた。

36歳男性はこの事件でも再逮捕されたが、地検は「公判を維持できるだけの証拠が集まらなかった」として、この事件については不起訴にした。一審では被告が軽度の知的障害のため、殺意を認定せず傷害致死、傷害とするとともに責任能力を認めなかったため、検察側が控訴。

2011年5月、一審懲役12年判決。12年3月、東京高裁は、3件とも殺意があったと認め、懲役22年の判決(一審破棄)。同年12月、被告側上告棄却、確定。

2012年

■10月13日~14日 大阪市

13日午前3時頃、JR大阪駅高架下で野宿していた富松国春さん(67)が、少年グループに頭や腹を殴られるなどの暴行を受け、搬送先の病院で翌14日、外傷性くも膜下出血で死亡した。ほかにも13日未明から14日未明にかけて阪急梅田駅周辺で、40~80代の野宿者4人があいついで暴行を受け、1人が脳挫傷で入院、3人が負傷した。関与したとされる無職少年2人(16、17)、飲食店アルバイト(16)、鉄筋工(16)が殺人など、府立高校1年生(17)が傷害などで逮捕され、大阪家裁に送致された。少年らは中学校の同級生で、「殺す気はなかったが、殴ったらスカッとするのでやった」「面白半分というかノリで襲った」「死ぬとは思わなかった」などと供述。アルバイト少年の携帯電話には、富松さんのほかに3人の野宿者を暴行する様子を撮影した動画が保存されていたという。

2013年2月1日、大阪家裁は、殺害に関与した疑いの少年4人を検察官送致(逆送)、府立高校生を中等少年院送致の保護処分と決定。2月8日、大阪地検は逆送された4人を殺人などの罪で起訴。裁判員裁判で審理される。2014年3月20日、大阪地裁は4人に対して、殺意は認められないとして傷害致死罪を適用し、全員に実刑判決を言い渡した(2人に懲役5年以上8年以下、1人に懲役5年以上7年以下、暴行に消極的とされた1人に懲役3年6月以上5年以下の不定期刑)。

2020年

■3月25日 岐阜市

25日未明、岐阜市の長良川にかかる河渡橋の下でテント生活をしていた渡邉哲哉さん(81)と69歳の女性に対して、未成年の若者5人組が襲撃。渡辺さんと女性は逃げたものの、少年らは約1キロにわたって石を投げながら追いかけ、土の塊を投げつけた際、渡邉さんの顔面に命中。渡邉さんは転倒して脳挫傷などにより死亡した。一緒に逃げた女性によると、襲撃は3月に入って繰り返されており、命の危険を感じた女性は警察に相談。本気で捜査してほしいと訴えていたが、「犯人といたちごっこになるから、(2人の方が)ここから出て行け」と言われたという。

警察は殺人事件として捜査し、4月23日に5人を逮捕した。5人はいずれも当時19歳で野球仲間だった。5人のうち2人が傷害致死容疑で起訴され、2021年3月25日、岐阜地裁は当時会社員だった元少年に懲役5年(求刑懲役8年)、無職の元少年に懲役4年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

■11月16日 東京都渋谷区

16日午前4時頃、渋谷区幡ケ谷2の甲州街道沿いのバス停「幡ケ谷原町」のベンチに座っていた大林三佐子さん(64)が、近隣に住む46歳の男性に石などが入ったポリ袋で頭を殴られ、外傷性くも膜下出血で死亡した。傷害致死容疑で逮捕された容疑者は「バス停に居座る路上生活者にどいてもらいたかった」と供述したと報道された。事件前日に大林さんに金を渡して移動してもらおうとしたが、断られたことに腹を立てたとみられている。12月11日、東京地検は容疑者を傷害致死で起訴した。

2021年8月22日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

>