メディア掲載

http://mainichi.jp/select/news/20150326k0000e040187000c.html

貧困の若者:過半数家賃払えず…実家に「居候」

毎日新聞 2015年03月26日09時35分(最終更新03月26日09時40分)

低所得の若者の7割超が「家賃を払えない」などの理由で実家で親と同居している−−。市民団体「住宅政策提案・検討委員会」が行った調査からそんな現実が見えてきた。2月に同団体とNPO法人ビッグイシュー基金が東京都内で開いたシンポジウムでは深刻な現状も報告された。同居の場合、親が年を取れば、経済的にも介護面でも若者を取り巻く問題が一気に顕在化するとされる。出席者からは住宅政策の転換を求める声が上がった。

●過半数家賃払えず

「両親から『自立しろ』といわれるが、家賃を負担できるか不安で踏み出せない」(埼玉県の20代男性)、「過労で退職した30代の息子と同居しているが、ストレスから暴力をふるわれる」(東京都内の80代女性)−−。シンポジウムでは、同委員会メンバーで、若者の貧困問題に取り組むNPO法人「ほっとプラス」(電話048・687・0920)の藤田孝典代表理事が、日ごろの活動の中で受けた相談例を紹介した。いずれも低所得の若者が親と同居した場合に見られる深刻なケースの一端だ。

同委員会の調査は、年収200万円未満の20〜30代を対象にし、1767人から回答があった。「親と同居」は77・4%に上り、同居する理由は、「住居費を負担できない」が53・7%と過半数に。職種別では「無職」が39・1%で、パート・バイトが38・0%。これに対し正規雇用は7・8%に過ぎなかった。

対象者のうち、年収「なし」が26・8%、「50万円未満」が22・8%で、2人に1人が家賃を払う余裕がないことがうかがえる。

最終学歴でみると、大卒以上が37・2%もいる。ただ、大学を出ても、希望通り就職できなかったり、勤務先で過労や人間関係のトラブルによって退職したりすることも珍しくない。

また、学校生活でいじめを受けた経験のある人が3割、不登校・ひきこもりの経験があった人も2割を超えるほか、ホームレス状態の経験がある人も6・6%いた。

●行政の支援少なく

将来も厳しい。親の年収と合わせた世帯年収で、200万円未満が4割に上る。所得が低いと親の退職や介護、住宅の修繕などができない可能性も高い。さらに、結婚できると思っている人は6・6%、予定がある人は2・5%しかおらず、配偶者ら家庭の支えも期待できない。

市民レベルでの支援活動をするNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」の稲葉剛理事は、住居のない生活困窮者のために東京都中野区のビルを改装して、個室シェルターを提供する団体「つくろい東京ファンド」を昨年、設立したことを紹介した。会場からは、不動産投資をしているという男性から、低所得の若者向けに部屋を提供したいとの提案もあった。

一方で、行政レベルの動きは鈍い。住宅政策提案・検討委員会委員長の平山洋介神戸大大学院教授(土木・建築工学)は「かつては大学を出て正社員となり、家庭を作って家を買うのが普通であり、住宅政策も家族がある人の住宅購入を助けることが中心だった。その前提が崩れたのに、単身者や低所得者向けの政策が少なく現状についていけていない」と指摘し、「住まいがないと雇用が不安定になる。家賃補助や低家賃の公営住宅整備の促進などの政策が必要」と訴えた。稲葉さんも「現状で使える制度は少ない。失業中であれば就労支援があるが、低所得でも職があれば難しい。4月以降、生活困窮者自立支援法施行に伴い、福祉事務所で相談が可能になればよいが」と話す。

●過労で「出戻り」

親と同居中の若者はどう考えているのか。東京都八王子市のフリーライター、浅野健太郎さん(33)は、専門学校卒業後、非正規で映像関係の仕事をしながら1人暮らしをしたが、過労のため1年でダウン。親元に戻り、現在はライターだけでなく、チラシ配りのアルバイトなどをする。収入は月17万円ほど。3万円を家賃として親に渡している。

「親との関係は良好だけど、立場としては居候のようで気を使う。家を出られるなら出た方がいいのだけど……」。無理をすれば1人暮らしも可能だが、その場合、生活を切り詰めなければならない。特に「交際費を削りたくない。人とのつながりは保っていきたい」という。

自営業の親はまだ60歳で元気だが、高齢になるにつれ、収入減が懸念される。先行きは不透明だ。

そんな自分の体験を基に「脱貧困ブログ」を書き、同世代の若者と情報共有をしている。「収入が増え、いつかはシェアハウスのようなものを作って、家のない人を救えれば」と夢を語った。【柴沼均、写真も】

※関連記事:『若者の住宅問題』―住宅政策提案書 調査編― が完成しました(NPO法人ビッグイシュー基金ウェブサイト)

2015年3月31日

日々のできごと

私、稲葉剛は、本年4月1日、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科に特任准教授として着任することになりました。

21世紀社会デザイン研究科は、NPO/NGOやソーシャルビジネスなどに関する専門家を育成することをめざして設立された学科です。

学生のほとんどが社会人なので、授業は平日の夜や土曜日におこなうことになります。

今までも埼玉大学の非常勤講師として週1コマの授業を担当するなど、大学で教えた経験はありますが、本格的に教員として働くのは初めての経験になります。

「大学の先生になる」と言うと、「貧困の現場から離れてしまうの?」と思われる方もいるかもしれませんが、NPO法人もやいや一般社団法人つくろい東京ファンドをベースにした生活困窮者支援活動はライフワークとして続けていきますので、ご心配なさらないでください。

また21世紀社会デザイン研究科でも、「貧困と社会的排除」や「居住福祉論」という内容の講義を担当することになっています。私がこだわってきた「権利としての社会保障」や「住まいの貧困」といった分野において、研究と実践をつなぐ役割を果たし、社会的な発信も強化できればと考えています。

今後とも、このウェブサイトのキャッチコピーでもある「いのち・すまい・けんり」にこだわった活動を展開していきます。4月以降は、活動家と大学教員という「二足のわらじ」を履くことになりますが、引き続き、よろしくお願いします。

2015年3月30日

講演・イベント告知

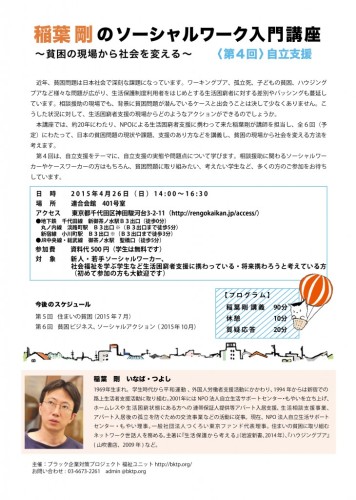

【東京】4月26日(日)、「稲葉剛のソーシャルワーク入門講座 貧困の現場から社会を変える 第4回 自立支援」を開催します!

近年、貧困問題は日本社会で深刻な課題になっています。ワーキングプア、孤立死、子どもの貧困、ハウジングプアなど様々な問題が広がり、生活保護制度利用者をはじめとする生活困窮者に対する差別やバッシングも蔓延しています。相談援助の現場でも、背景に貧困問題が潜んでいるケースと出会うことは決して少なくありません。こうした状況に対して、生活困窮者支援の現場からどのようなアクションができるのでしょうか。

本講座では、約20年にわたり、NPOによる生活困窮者支援に携わって来た稲葉剛が講師を担当し、全6回(予定)にわたって、日本の貧困問題の現状や課題、支援のあり方などを講義し、貧困の現場から社会を変える方法を考えます。

第4回は、自立支援をテーマに、自立支援の実態や問題点について学びます。相談援助に関わるソーシャルワーカーやケースワーカーの方はもちろん、貧困問題に取り組みたい、考えたい学生など、多くの方のご参加をお待ちしています。

稲葉剛のソーシャルワーク入門講座 貧困の現場から社会を変える

第4回 自立支援

【概要】

日時 2015年4月26日(日)14:00~16:30

場所 連合会館 401号室

東京都千代田区神田駿河台3-2-11

地図はこちら。

●地下鉄

千代田線 新御茶ノ水駅 B3出口 (徒歩0分)

丸ノ内線 淡路町駅 B3出口 ※ (B3出口まで徒歩5分)

新宿線 小川町駅 B3出口 ※ (B3出口まで徒歩3分)

●JR

JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口 (徒歩5分)

http://rengokaikan.jp/access/

対象 新人・若手ソーシャルワーカー、社会福祉を学ぶ学生など生活困窮者支援に携わっている・将来携わろうと考えている方(初めて参加の方も大歓迎です)

参加費 資料代500円(学生は無料です)

予約 不要

【今後のスケジュール】

第5回 住まいの貧困(2015年7月)

第6回 貧困ビジネス、ソーシャルアクション(2015年10月)

【プログラム】

稲葉剛講義 90分

休憩 10分

質疑応答 30分

【講師】

稲葉剛(いなば・つよし)

1969年生まれ。学生時代から平和運動、外国人労働者支援活動にかかわり、1994年からは新宿での路上生活者支援活動に取り組む。

2001年にはNPO法人自立生活サポートセンター・もやいを立ち上げ、ホームレスや生活困窮状態にある方への連帯保証人提供等アパート入居支援、生活相談支援事業、アパート入居後の孤立を防ぐための交流事業などの活動に従事。現在、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事。一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事。住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人を務める。

主著に『生活保護から考える』(岩波新書、2014年)、『ハウジングプア』(山吹書店、2009年)など。

主催:ブラック企業対策プロジェクト 福祉ユニット

http://bktp.org/

お問い合わせ 03-6673-2261 admin @bktp.org

2015年3月24日

講演・イベント告知

【アースデイ東京事前学習会】

貧困をなくし、助けあいの経済と社会のしくみをつくる

―地域での住まいと子ども支援の実践現場から

日本でも世界でも、広がる格差と貧困。日本では6人に一人の子どもが貧困状態にあり、住まいもない「ハウジウング・プア」といわれる人たちの状況もあらゆる世代で深刻化しています。

これらの原因はグローバルな貿易や投資、金融のあり方や、国内における諸政策、そしてそれを解決できない政治の無力さにもあります。そして私たち一人一人の意識の中にも、知らず知らずの間に「貧困は自己責任」という考えが刷り込まれ、助け合いや「お互い様」という気持ちが欠落していっているのかもしれません。

「経済」を考える勉強会の2回目は、こうした状況の中で、「住まい」と「地域での子ども支援」をテーマに、現場で地道な活動を続けるアクティビストのお二人をお招きし、貧困をなくす取り組み、人と人とが支えあえる関係と経済のしくみづくりの実践をお聞きします。

貧困はなぜ生まれるのか、どんな政策が必要なのか、そして私たち一人ひとりが日常的に実践できることは――?

アースデイは地球のことを考えて行動する日。

地球上の誰もが幸せになれる経済を一緒に考えてみませんか?

************************************************************

■日 時:2015年4月6日(月)19:00~21:00 (開場18:30)

■会 場:PARC自由学校教室

※アクセスはこちら

■参加費

一般:1000円

アースデイ東京実行委員(団体)の方:500円

PARC会員・自由学校受講生:500円

■講 師

●稲葉 剛(一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事/自立生活サポートセンター・もやい理事)

2001年、自立生活サポートセンター・もやいを設立し、幅広い生活困窮者の相談・支援活動を開始。2009年、住まいの貧困に取り組むネットワークを設立し、住宅政策の転換を求める活動を始める。著書に『ハウジングプア』(山吹書店)など多数。http://inabatsuyoshi.net/profile

●栗林知絵子(NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク理事長)

広がる教育格差、貧困の連鎖の中で、年収が生活保護費とかわらないワーキングプアの家庭で育つ子どもたちへの支援を実施。「無料学習支援」や「要町あさやけ子ども食堂」(親が仕事や病気などで十分な食事が食べられない子どもたちのための食堂)などを行なっている。http://toshimawakuwaku.com/index.html

■お申し込み 下記のフォームから入力されるか、

メール、電話にてお名前申込人数をご連絡ください。

申込フォーム:こちら

********************************************

◆お問い合せ先◆

NPO法人アジア太平洋資料センター(PARC)

東京都千代田区神田淡路町1-7-11 東洋ビル3F

TEL.03-5209-3455

E-mail :office@parc-jp.org

********************************************

2015年3月24日

提言・オピニオン

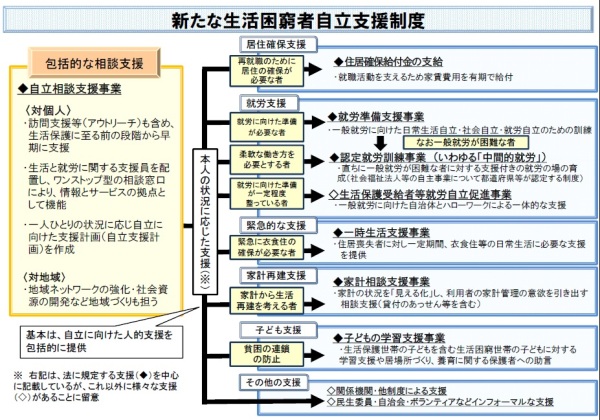

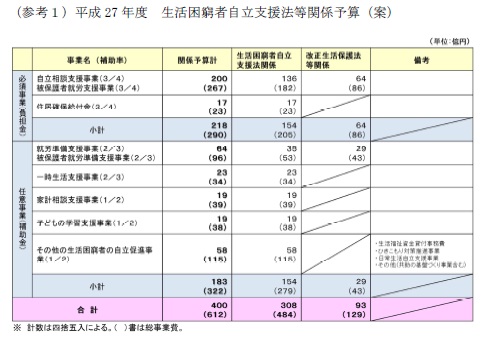

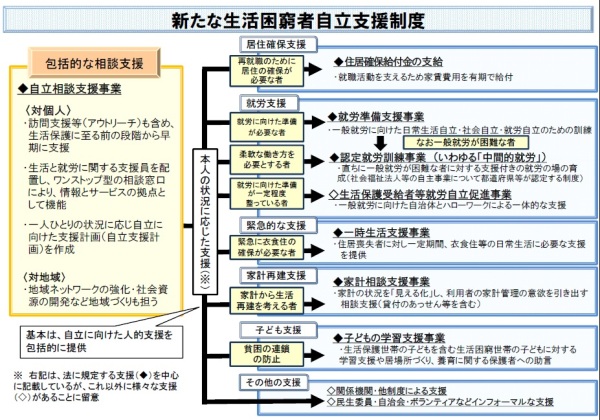

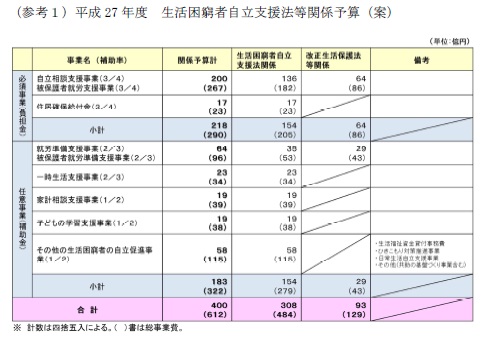

2015年4月から生活困窮者自立支援法が施行されます。これにより、全国に約900ヶ所ある福祉事務所設置自治体に、生活困窮者向けの相談窓口が開設されます。

施行に先立ち、3月9日に厚生労働省の講堂で開催された「社会・援護局関係主管課長会議」で、厚労省はかなりの時間を割いて生活困窮者自立支援制度の説明をおこない、新制度にかける意気込みを示していました。

社会・援護局関係主管課長会議の資料はこちら。

生活困窮者を支える新たな制度が始まることについて、マスメディアでも期待感を表明する報道が目立ちます。

しかし、私はこれまで様々な場で、この制度の問題点を指摘してきました。

以下の文章は、2013年に出版した拙著『生活保護から考える』(岩波新書)の記述の一部です(制度の名称や統計数字のみ修正)。

いま読んでみても、ここで表明した疑問点、問題点は払拭されていないと考えます。

ぜひ多くの方に、新たに始まる制度の問題点を知っていただき、その運用をチェックしてもらえればと願っています。

『生活保護から考える』より

生活困窮者支援法は福祉事務所が設置されている地方自治体に「生活困窮者」に対する自立相談支援事業を実施することを求めています。相談窓口は外部に委託することも可能です。

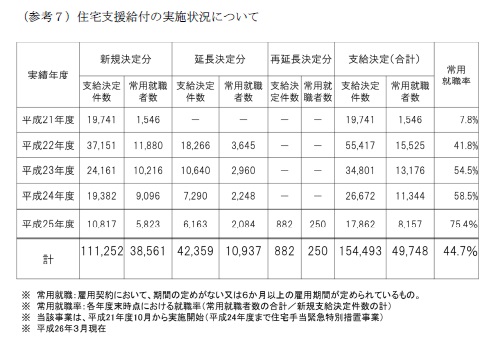

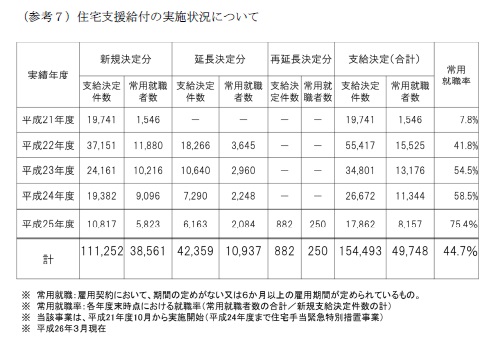

また、2009年度から実施されている住宅手当事業も恒久化することを定めています(「住宅手当」は2013年度は「住宅支援給付」、法律の中では「住宅確保給付」と改称されていますが、ここでは「住宅手当」で統一します)。

他にも、任意事業として地方自治体は就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業などをおこなうことができます。

就労支援の目玉は、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)です。生活困窮者が一般就労に至るステップとしての中間的就労を実施する事業体を都道府県が認定する仕組みを導入します。

この法律の評価すべき点としては、2010年度より一部の地域で実施されてきたパーソナルサポート事業(生活困窮者に対する寄り添い型支援)を恒久化し、財源の保障をしていること、貧困家庭の子どもたちへの学習支援の財源保障をしていることがあげられます。

しかし一方で、以下のような問題点を指摘できます。

まず、入口の自立相談支援事業では、生活保護を必要としている人に対して、生活保護制度の説明や申請に向けた助言・援助がおこなわれるのかが法律には明記されていません。最悪の場合、新たな相談窓口が生活保護の水際作戦を担う「防波堤」として機能してしまうことも考えられます。窓口業務が外部に委託される場合、受託団体が福祉事務所に遠慮して生活保護申請をためらうという状況は、すでに他の事業で起こっており、受託団体の力量によって地域差が出ることも考えられます。

中間的就労では、一部で最低賃金の適用を除外するプログラムが組まれる予定です。ここに悪質な業者が入り込んで制度を悪用することが懸念されています。生活困窮者が劣悪な労働に従事させられ、労働市場全体の劣化を招く危険性があるのです。

また新制度では、就労による自立を支援することに力点が置かれているため、経済的な給付がほとんどありません。住宅手当は離職者に対してハローワークでの就労支援を受けることを前提に賃貸住宅の家賃を補助する制度ですが、原則3ヶ月間(最長9ヶ月)という期限付きであるため、再就職までの一時的な支援という性格が強いものです。

住宅手当の2009年10月~2014年3月における支給決定件数(延長決定分含む)は15万4493件でした。これは生活保護の手前のセーフティネットとしてはあまりにも貧弱だと言わざるをえません。

この住宅手当制度の問題点をあぶり出したのが、2013年に大きな社会問題となった「脱法ハウス」問題でした。「脱法ハウス」とは、多人数の人々を居住させながらも建築基準法や消防法などの関連法令に違反している物件を意味し、その中には、レンタルオフィスや貸し倉庫などの非居住物件であると偽っているものも含まれています。

「脱法ハウス」は、人が暮らす住居が最低限備えるべき安全性が損なわれており、居住環境も劣悪です。しかし、「脱法ハウス」の入居者は、通常の賃貸アパートの家賃や初期費用がまかなえない、あるいは賃貸契約に必要な連帯保証人を用意できないといった事情を抱えているため、こうした物件に暮らさざるをえない状況にあることがわかっています。入居者のほとんどは仕事があっても収入の低いワーキングプア層が占めており、生活保護基準よりも若干、収入が多いために生活保護を利用することはできません。

住宅手当などの「第2のセーフティネット」は本来、こうした人々が安心して暮らせる住まいを確保できるための支援策として確立されるべきものだと私は考えます。しかし、現行の住宅手当の対象はあくまで離職者であるため、働いていても収入の低いワーキングプア層は支援対象になりません。ここに「再就職支援」としての住宅手当の限界があると私は考えます。

私は住宅手当が2009年に始まって以来、この事業が普遍的な家賃補助制度に発展することを願って、事業の拡充と恒久化を求めてきました。しかし、生活困窮者自立支援法は従来の事業の問題点を改善しないまま、事業を固定化してしまいました。

これは、この制度が「雇用さえ確保されれば、貧困から抜け出せるはずだ」という発想に基づいて設計されているからだと私は考えます。この考え方に立てば、雇用の質や住宅の質が問われることはないため、「脱法ハウス」に暮らしながら働いている人は「自立している」と見なされ、支援対象から外れることになるのです。

近年の貧困の拡大の背景には、雇用や住宅の質が劣化してきたことがあります。その点を踏まえない対策は、「自立支援」の名のもとに貧困を隠ぺいしかねないものだと思います。

2015年3月17日

講演・イベント告知

『鵺の鳴く夜を正しく恐れるために』刊行記念トークショー

「若者たちの貧困と住まい〜稲葉剛×高橋亜美」

出演:稲葉剛(自立生活サポートセンター・もやい理事/つくろい東京ファンド代表理事)

高橋亜美(アフターケア相談所「ゆずりは」所長)

日時:2015年3月30日(月)19:00〜21:00

場所:小金井市市民会館3F 萌え木ホール(小金井市前原町3-33-25 JR武蔵小金井駅南口 徒歩7分)

地図はこちら。

参加費:500円

主催・問合せ:カエルハウス運営委員会 042-316-1511

1994年に新宿ダンボール村で野宿者支援の活動をはじめた稲葉剛さんの20年におよぶ活動をまとめた、稲葉剛著『鵺(ぬえ)の鳴く夜を正しく恐れるために―野宿の人びととともに歩んだ20年』(エディマン発行)が2014年12月末に出版されました。

1990年代から多発している若者による野宿者襲撃事件をなくすために、中学校や高校などの教育現場で啓発活動を続けてきた実践の記録や、1994年に新宿ダンボール村に関わって以来、生活困窮者の就労、住宅、社会保障の問題に取り組んできたようすがまとめられています。

本の著者である「自立生活サポートセンター・もやい」で活動する稲葉剛さんと、小金井のカエルハウスの隣にある「児童養護施設退所者のアフターケア相談所 ゆずりは」所長の高橋亜美さんを迎え、若者の貧困の実態、居住や生活支援の状況などを語っていただきます。

『鵺(ぬえ)の鳴く夜を正しく恐れるために―野宿の人びととともに歩んだ20年』編集:エディマン 出版:新宿書房

※当日は 1700 円で書籍の販売も行います。

2015年3月17日

講演・イベント告知

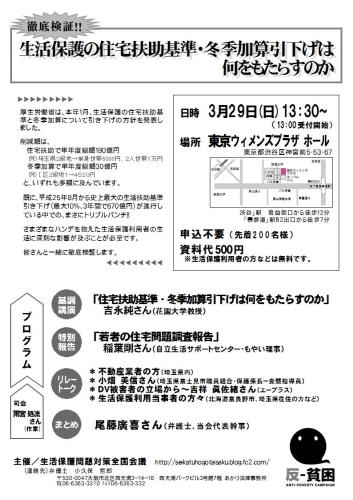

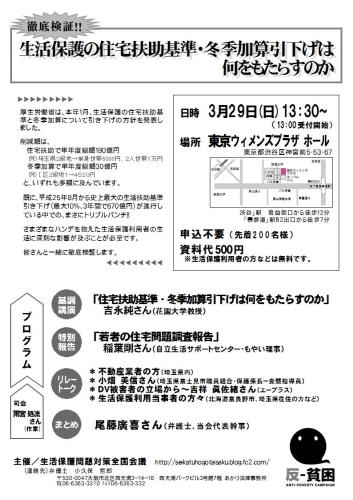

徹底検証!!

生活保護の住宅扶助基準・冬季加算引下げは何をもたらすのか

※チラシのPDFは、こちら。

厚生労働省は、本年1月、生活保護の住宅扶助基準と冬季加算について引き下げの方針を発表しました。

削減額は、住宅扶助で単年度総額190億円

例)埼玉県2級地→単身世帯5000円、2人世帯1万円、

冬季加算で単年度総額30億円

例)Ⅰ区2級地1→4520円

と、いずれも多額に及んでいます。

既に平成25年8月からの史上最大の生活扶助基準の引き下げ(最大10%、3年間で670億円)が進行している中でのまさにトリプルパンチ。

さまざまなハンデを抱えた生活保護利用者の生活に深刻な影響が及ぶことが必至です。

皆さんと一緒に徹底検証します。

【日時】2015年3月29日(日)13時30分~

受付開始 13時

【場所】東京ウイメンズプラザ ホール

「渋谷」駅 宮益坂口から徒歩12分

「表参道」駅B2出口から徒歩7分

→アクセス

申込不要(但し、先着200名様)

資料代 500円(但し、生活保護利用者など無料)

【プログラム】 司会:雨宮処凛さん(作家)

■ 基調講演「住宅扶助基準・冬季加算引下げは何をもたらすのか」

吉永純さん(花園大学教授)

■ 特別報告「若者の住宅問題調査報告」

稲葉剛さん(自立生活サポートセンター・もやい理事)

■ リレートーク

・埼玉県内の不動産業者の方

・小畑 美信さん(埼玉県富士見市職員組合・保護係長=査察指導員)

・DV被害者の立場から~吉祥眞佐緒さん(エープラス)

・生活保護利用当事者の方々(北海道富良野市、埼玉県在住の方など)

■ まとめ 尾藤廣喜さん(弁護士)

主催:生活保護問題対策全国会議

http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/

2015年3月14日

日々のできごと

一般社団法人つくろい東京ファンドが運営する個室シェルター(東京都中野区)では、生活困窮者を支援する様々な団体と連携をしながら、住まいのない人への居住支援をおこなっています。

シェルターの7室の居室のうち2部屋はNPO法人ビッグイシュー基金との業務提携のもと、ビッグイシューの販売者の方に使っていただいています。

このたび、昨年10月末からシェルターに入居されていたビッグイシュー販売者のYさん兄弟が都内のアパートに移ることができました。

アパートに引っ越しをする日に、シェルターに暮らしてみての感想や今後の希望についてコメントをいただきました。

シェルターは、住み心地が良く、安眠できた。風呂場、流しが広く、またIHコンロがあって使いやすかった。また、駅から近くて便利で、閑静な住宅街の中にあって住みやすかった。

ネットルームに比べて家賃が安く、光熱費もかからないため、貯金ができた。ビッグイシューの在庫を部屋に置くことができて、仕事の効率も上がり、収入も上がり、貯蓄額も上がった。

3階なので荷物を運ぶのはきつかったが、ビッグイシューの売上だけでアパートに行きたい人にとってはあわやハウスは良い場所だと思う。

当面は、ビッグイシューの売上を増やすことが目標。ゆくゆくは自分で事業で立ち上げることも考えていきたい。

つくろい東京ファンドでは引き続き、住まいを失った人々が適切な住まいを確保できるための支援を続けていきます。ぜひ活動にご協力ください。

つくろい東京ファンドでは、物資カンパを募集しています。

以下の物品を提供できる方がいらっしゃれば、ぜひカンパをお願いします。

◆募集する物品

・インスタント食品、缶詰(賞味期限内のもの)

・男性用下着(新品)

・男性用衣類

・洗剤

・クオカード

・電気ポット

保管スペースが限られているため、あらかじめ、品目と数量をお問い合わせフォームでお知らせください。

つくろい東京ファンドお問い合わせフォーム

折り返し、送付先住所をお知らせします。申し訳ありませんが、送料はご負担をお願いします。

また、つくろい東京ファンドでは、引き続き活動資金も募集しています。

下記の銀行口座にお振り込みの上、上記のお問い合わせフォームにご連絡ください。

◆つくろい東京ファンドの銀行口座

みずほ銀行 飯田橋支店(061)

普通 2634440 「つくろい東京ファンド」

Amazonギフト券による寄付も可能になりました。

下記ウィッシュリストよりご購入いただけます。

「つくろい東京ファンド」Amazonウィッシュリスト

セーフティネットのほころびを修繕する事業にぜひご協力をお願いします。

※関連記事:【2015年2月25日】 山口新聞:つくろい東京ファンドのシェルターに関する記事が掲載

2015年3月14日

メディア掲載

「ダ・ヴィンチニュース」に、川澄萌野さんによる拙著『鵺の鳴く夜を正しく恐れるために——野宿の人びととともに歩んだ20年』のレビューが掲載されました。

ぜひご一読ください。

野宿の人びととともに歩んで20年…今語られる路上のリアル | ダ・ヴィンチニュース

2015年3月10日

日々のできごと 書評・関連書籍

岩波ブックレットから『3.11を心に刻んで 2015』が出版されました。

このシリーズは、毎月11日に掲載されてきた岩波書店のウェブ連載をまとめたもので、これまで130人を超える筆者に書き継がれてきました。

第4期分となる今回は、私も小文を寄稿させていただいています。水俣の緒方正人さんの言葉を引用して、東京電力福島第一原発の事故について考察しています。

まもなく3.11から丸4年になります。タイトルの通り、3.11を心に刻んでおくために、ぜひ多くの方に読んでいただきたいと思います。

ぜひご一読ください。

岩波書店ページ:岩波ブックレット『3.11を心に刻んで 2015』

【目次】

I 3・11を心に刻んで

二〇一四年三月一一日 井出孫六 木内 昇 安丸良夫

四月一一日 稲葉 剛 鎌田 遵 富山妙子

五月一一日 多和田葉子 早川由紀美 松林要樹

六月一一日 齋藤純一 神野直彦 矢野久美子

七月一一日 岡田知弘 高橋久美子 山口二郎

八月一一日 枝元なほみ 白井 聡 馬場あき子

九月一一日 五十嵐太郎 野口雅弘 平川秀幸

一〇月一一日 加藤陽子 坂元ひろ子 外岡秀俊

一一月一一日 赤川次郎 辛 淑玉 松江哲明

一二月一一日 金子 勝 鎌仲ひとみ 姜 尚中

二〇一五年一月一一日 遠藤比呂通 濱田武士 山中茂樹

二月一一日 加納実紀代 金 時鐘 今日マチ子

執筆者紹介

II 歩み 2014年 河北新報社

宮城県名取市・閖上地区

福島県浪江町

宮城県石巻市・石巻水産復興会議

2015年3月6日

1